System der

Lebewesen (Stefan Hintsche

2023)

Choanata > Tetrapoda > Amniota > Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia

|

|

|

|

|

|

|

Dasyuromorphia

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

Ordo Dasyuromorphia Gill, 1872 (Ordnung Raubbeutlerartige):

· 86 Arten, davon eine ausgestorben. Der Stammbaum basiert auf den Ergebnissen von Westerman et al. (2016).

· Synonyme: Dasyuroidea; Dasyuriformes; Creatophaga.

· Literatur: Gill (1872); Westerman et al. (2016).

†Familia

Thylacinidae C.

L. Bonaparte, 1838 (Familie

Beutelwölfe):

· Eine ausgestorbene Art; nominotypische Gattung Thylacinus Temminck, 1824; nominotypische Art Thylacinus cynocephalus (Harris, 1808).

· Literatur: Bonaparte (1838); Groves (2005); Harris (1808); Jackson & Groves (2015).

Familia Dasyuridae Goldfuß, 1820

(Familie Raubbeutler):

· 84 Arten; nominotypische Gattung Dasyurus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1796; nominotypische Art Dasyurus maculatus (Kerr, 1792). Der Stammbaum basiert auf den Ergebnissen von Westerman et al. (2016).

· Taxonomie: Der ursprüngliche Name Dasyurini/Dosyurini wurde von Waterhouse (1838) in Dasyuridae umgewandelt. Es findet sich in der neueren Literatur entweder eine Einteilung in die zwei Unterfamilien Dasyurinae und Sminthopsinae mit jeweils zwei Gattungsgruppen Dasyurini und Phascogalini bzw. Sminthopsini und Planigalini (Kealy & Beck, 2017; Westerman et al., 2016) oder eine Einteilung in die vier Unterfamilien Dasyurinae, Phascogalinae, Planigalinae und Sminthopsinae ohne eine weitere Unterteilung in Gattungsgruppen (AMTC, 2022; Jackson & Groves, 2015). Nach molekularbiologischen Analysen von Westerman et al. (2016) splitteten sich die Raubbeutler vor ca. 29,3 Millionen Jahren in eine Flachkopf-/Schmalfußbeutelmäuse-Linie und eine Beutelmarder/Breitfußbeutelmäuse-Linie. Beutelmarder und Breitfußbeutelmäuse trennten sich dann vor ca. 24,5 Millionen Jahren, Flachkopfbeutelmäuse und Schmalfußbeutelmäuse vor ca. 24,1 Millionen Jahren. Mitchell et al. (2014) und Kealy & Beck (2017) kommen bei ihren Untersuchungen im Schnitt zu etwas kürzer zurückliegenden Divergenzzeitpunkten. Trotzdem liegt nach bisherigen Erkenntnissen eine im Vergleich zu anderen Säugetierfamilien frühzeitige Aufspaltung vor, besonders bei Berücksichtigung der Generationszeiten der in den Dasyuridae enthaltenen Arten, weshalb hier der Einteilung in vier Unterfamilien gefolgt wird.

· Literatur: AMTC (2022); Geoffroy Saint-Hilaire (1796); Goldfuß (1820); Jackson & Groves (2015); Kealy & Beck (2017); Mitchell et al. (2014); Waterhouse (1838); Westerman et al. (2016).

Familia Myrmecobiidae Waterhouse, 1841

(Familie Ameisenbeutler):

· 1 Art; nominotypische Gattung Myrmecobius Waterhouse, 1836; nominotypische Art Myrmecobius fasciatus Waterhouse, 1836.

· Literatur: Waterhouse (1836, 1841).

Amniota > Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Thylacinidae > Thylacinus

|

†Thylacinidae |

|

†Thylacinus |

|

|

|

|

|

†Familia

Thylacinidae C.

L. Bonaparte, 1838 (Familie

Beutelwölfe):

· Eine ausgestorbene Art; nominotypische Gattung Thylacinus Temminck, 1824; nominotypische Art Thylacinus cynocephalus (Harris, 1808).

· Literatur: Bonaparte (1838); Groves (2005); Harris (1808); Jackson & Groves (2015).

†Genus

Thylacinus Temminck, 1824 (Gattung Tasmanische Beutelwölfe):

· Eine ausgestorbene Art; Generotypus Thylacinus cynocephalus (Harris, 1808).

· Synonyme: Lycaon Wagler, 1830 (von Thomas (1888) synonymisiert); Paracyon Gray, 1843 (von Waterhouse (1846) synonymisiert); Peralopex Gloger, 1841 (von Thomas (1888) synonymisiert).

· Literatur: Gloger (1841); Gray (1843); Groves (2005); Harris (1808); Jackson & Groves (2015); Temminck (1824); Thomas (1888); Wagler (1830); Waterhouse (1846).

†Thylacinus cynocephalus (Harris, 1808) (Tasmanischer Beutelwolf/Tasmanian Wolf):

· Holotypus/Terra typica: Männchen, gesammelt nahe des höchsten Bereichs des Berglands von Tasmanien (damalige Bezeichnung Van-Diemen-Land), Australien.

· Taxonomie/Etymologie: Ursprünglich als Didelphis cynocephala beschrieben und von J. Fischer (1829) in die Gattung Thylacinus gestellt. Das Artepitheton leitet sich von den beiden griechischen Wort κύων für „Hund“ und κεφαλή für „Kopf“ ab und bezieht sich auf die hundeähnliche Kopfform des Beutelwolfs. Die Art gilt als monotypisch.

· Synonyme: Thylacinus breviceps Krefft, 1868 (Terra typica: Ouse-Fluss, Tasmanien, Australien; von Thomas (1888) synonymisiert); Thylacinus communis Anon, 1859 (von Mahoney & Ride (1988) synonymisiert); Thylacinus harrisii Temminck, 1824 (Terra typica: Tasmanien, Australien; von Waterhouse (1941) synonymisiert; Dasyurus lucocephalus Grant, 1831 (Terra typica: Tasmanien, Australien; von Thomas (1888) synonymisiert); Thylacinus major Owen, 1877 (Terra typica: Wellington-Höhlen, bei Wellington, Neusüdwales, Australien; von Dawson (1982) synonymisiert); Thylacinus rostralis De Vis, 1893 (Terra typica: Ellangowan, nahe Cambooya, Queensland, Australien; von Dawson (1982) synonymisiert); Thylacinus spelaeus Owen, 1845 (Terra typica: Wellington-Tal, Neusüdwales, Australien; von Lydekker (1887) synonymisiert; Thylacinus striatus Warlow, 1833 (Terra typica: Tasmanien, Australien; von Thomas (1888) synonymisiert).

· Identifizierung/Beschreibung: Kopf-Rumpf-Länge 85-130 cm; Schwanzlänge 33-65 cm; Gewicht 15-45 kg; 46 Zähne (I 4/3 C 1/1 P 3/3 M 4/4).

· Biologie: Fortpflanzung fand ganzjährig statt. Nach einer Tragzeit von einem Monat wurden 2-3 Jungtiere, selten 4 geboren und dann für ca. drei Monate im Beutel getragen. Beutelwölfe wurden entweder einzeln oder in kleine Gruppen, die aus einem Paar und ihrem Nachwuchs bestanden, gesichtet. Die Nahrung bestand hauptsächlich aus Kleinsäugern und Vögeln.

· Bestand: Ausgestorben (seit ca. 1936). Vor mindestens 2.000 Jahren auch in Neuguinea und Australien ausgestorben, vermutlich aufgrund Konkurrenz und Prädation durch Dingos.

· Verbreitung: Ozeanien (ehemals Australien: Tasmanien).

· Literatur: Anon (1859); Baker & Gynther (2023); Burbidge & Woinarski (2016); Dawson (1982); De Vis (1893, 1894); Fischer (1829); Grant (1831); Groves (2005); Harris (1808); Helgen & Veatch (2015); Hughes (2000); Jackson & Groves (2015); Krefft (1868); Mahoney & Ride (1988); Owen (1845, 1877); Temminck (1824); Thomas (1888); Warlow (1833); Waterhouse (1941).

Tetrapoda > Amniota > Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

Dasyuridae |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Familia Dasyuridae Goldfuß, 1820

(Familie Raubbeutler):

· 84 Arten; nominotypische Gattung Dasyurus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1796; nominotypische Art Dasyurus maculatus (Kerr, 1792). Der Stammbaum basiert auf den Ergebnissen von Westerman et al. (2016).

· Taxonomie: Der ursprüngliche Name Dasyurini/Dosyurini wurde von Waterhouse (1838) in Dasyuridae umgewandelt. Es findet sich in der neueren Literatur entweder eine Einteilung in die zwei Unterfamilien Dasyurinae und Sminthopsinae mit jeweils zwei Gattungsgruppen Dasyurini und Phascogalini bzw. Sminthopsini und Planigalini (Kealy & Beck, 2017; Westerman et al., 2016) oder eine Einteilung in die vier Unterfamilien Dasyurinae, Phascogalinae, Planigalinae und Sminthopsinae ohne eine weitere Unterteilung in Gattungsgruppen (Baker & Gynther, 2023; Jackson & Groves, 2015). Nach molekularbiologischen Analysen von Westerman et al. (2016) splitteten sich die Raubbeutler vor ca. 29,3 Millionen Jahren in eine Flachkopf-/Schmalfußbeutelmäuse-Linie und eine Beutelmarder/Breitfußbeutelmäuse-Linie. Beutelmarder und Breitfußbeutelmäuse trennten sich dann vor ca. 24,5 Millionen Jahren, Flachkopfbeutelmäuse und Schmalfußbeutelmäuse vor ca. 24,1 Millionen Jahren. Mitchell et al. (2014) und Kealy & Beck (2017) kommen bei ihren Untersuchungen im Schnitt zu etwas kürzer zurückliegenden Divergenzzeitpunkten. Trotzdem liegt nach bisherigen Erkenntnissen eine im Vergleich zu anderen Säugetierfamilien frühzeitige Aufspaltung vor, besonders bei Berücksichtigung der Generationszeiten der in den Dasyuridae enthaltenen Arten, weshalb hier der Einteilung in vier Unterfamilien gefolgt wird.

· Literatur: Baker & Gynther (2023); Geoffroy Saint-Hilaire (1796); Goldfuß (1820); Jackson & Groves (2015); Kealy & Beck (2017); Mitchell et al. (2014); Waterhouse (1838); Westerman et al. (2016).

Subfamilia Dasyurinae Goldfuß, 1820

(Unterfamilie Beutelmarder):

· 25 Arten; nominotypische Gattung Dasyurus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1796; nominotypische Art Dasyurus maculatus (Kerr, 1792). Stammbaum basiert auf den Ergebnissen von Westerman et al. (2016), Westerman, Young & Krajewski (2007) und Westerman, Loke & Tan (2022).

· Taxonomie: Die ursprüngliche Bezeichnung Dasyurini/Dosyurini wurde von Thomas (1888) als Unterfamilie Dasyurinae verwendet. Zum Teil wird die Unterfamilie in zwei Gattungsgruppen Dasyurini und Phascogalini unterteilt. Die Phascogalini sind hier aber im Rang einer eigenen Unterfamilie Phascogalinae eingestuft.

· Literatur: Geoffroy Saint-Hilaire (1796); Goldfuß (1820); Kerr (1792); Thomas (1888); Westerman et al. (2016); Westerman, Loke & Tan (2022); Westerman, Young & Krajewski (2007).

Subfamilia Phascogalinae Gill, 1872 (Unterfamilie Breitfußbeutelmäuse):

· 29 Arten; nominotypische Gattung Phascogale Temminck, 1824; nominotypische Art Phascogale tapoatafa (F. Meyer, 1793), ursprünglich Phascogale penicillata (Shaw, 1800), gilt aber als Synonym von tapoatafa. Der Stammbaum basiert auf den Ergebnissen von Westerman et al. (2016).

· Literatur: Gill (1872); Meyer (1793); Shaw (1800); Temminck (1824); Westerman et al. (2016).

Subfamilia Planigalinae Archer,

1982 (Unterfamilie

Flachkopfbeutelmäuse):

· 5 Arten.

· Literatur: Archer (1982).

Subfamilia Sminthopsinae Archer, 1982 (Unterfamilie Schmalfußbeutelmäuse):

· 26 Arten. Der Stammbaum basiert auf den Ergebnissen von Westerman et al. (2016).

· Literatur: Archer (1982); Westerman et al. (2016).

Amniota > Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Dasyurinae

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|||||||

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

||||

|

Dasyurinae |

|

|

|

|

|||

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Subfamilia Dasyurinae Goldfuß, 1820

(Unterfamilie Beutelmarder):

· 25 Arten; nominotypische Gattung Dasyurus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1796; nominotypische Art Dasyurus maculatus (Kerr, 1792). Stammbaum basiert auf den Ergebnissen von Westerman et al. (2016), Westerman, Young & Krajewski (2007) und Westerman, Loke & Tan (2022).

· Literatur: Geoffroy Saint-Hilaire (1796); Goldfuß (1820); Kerr (1792); Westerman et al. (2016); Westerman, Loke & Tan (2022); Westerman, Young & Krajewski (2007).

Genus Dasyurus

É. Geoffroy, 1796 (Gattung Echte Beutelmarder):

· 6 Arten; Generotypus Dasyurus maculatus (Kerr, 1792). Der Stammbaum orientiert sich an den Ergebnissen von Woolley, Krajewski & Westerman (2015) und Firestone (2000).

· Literatur: Firestone (2000); Geoffroy Saint-Hilaire (1796); Kerr (1792); Woolley, Krajewski & Westerman (2015).

Genus Sarcophilus

F. G. Cuvier, 1837 (Gattung Beutelteufel):

· 1 Art; Generotypus Sarcophilus harrisii (Boitard, 1841).

· Taxonomie: Die Gattung Sarcophilus bildet nach genetischen Analysen das Schwestertaxon zu den Beutelmardern der Gattung Dasyurus.

· Literatur: Boitard (1841); Cuvier (1837).

Genus Neophascogale

Stein, 1933 (Gattung Spitzhörnchenbeutler):

· 1 Art; Generotypus Neophascogale lorentzi (Jentink, 1911).

· Literatur: Jentink (1911); Stein (1933).

Genus Phascolosorex

Matschie, 1916 (Gattung Streifenbeutelmäuse):

· 3 Arten.

Genus Pseudantechinus

Tate, 1947

(Gattung Fettschwanzbeutelmäuse):

· 5 Arten; Generotypus Pseudantechinus macdonnellensis (Spencer, 1895). Stammbaum nach den Ergebnissen von Umbrello, Woolley & Westerman (2018) und Westerman, Young & Krajewski (2007).

· Literatur: Spencer (1895); Tate (1947); Umbrello, Woolley & Westerman (2018); Westerman, Young & Krajewski (2007).

Genus Dasycercus

Peters, 1875

(Gattung Kammschwanz-Beutelmäuse):

· 2 Arten; Generotypus Dasycercus cristicauda (Krefft, 1867).

· Synonyme: Chaetocercus Krefft, 1867.

· Literatur: Krefft (1867); Peters (1875).

Genus Dasyuroides

Spencer, 1896 (Gattung Doppelkammbeutelmäuse):

· 1 Art.

Genus Dasykaluta

Archer, 1982 (Gattung Rote Breitfußbeutelmäuse):

· 1 Art.

Genus Myoictis

Gray, 1858 (Gattung Streifenbeutelmarder):

· 4 Arten.

Genus Parantechinus

Tate, 1947 (Gattung Sprenkelbeutelmäuse):

· 1 Art.

Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Dasyurinae > Dasyurus

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Dasyurus |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Genus Dasyurus

É.

Geoffroy Saint-Hilaire, 1796 (Gattung

Echte Beutelmarder):

· 6 Arten; Generotypus Dasyurus maculatus (Kerr, 1792). Der Stammbaum orientiert sich an den Ergebnissen von Kealy & Beck (2017), Woolley, Krajewski & Westerman (2015) und Firestone (2000).

· Taxonomie: Die Gattung Dasyurus bildet nach genetischen Analysen das Schwestertaxon zu den Beutelteufeln (Sarcophilus).

· Literatur: Firestone (2000); Geoffroy Saint-Hilaire (1796); Kealy & Beck (2017); Kerr (1792); Woolley, Krajewski & Westerman (2015).

Dasyurus hallucatus Gould, 1842 (Zwergbeutelmarder/Northern

Quoll):

· Alternative Bezeichnung: Nördlicher Beutelmarder.

· Bestand: Stark gefährdet; Population abnehmend.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Westaustralien, Nördliches Territorium, Queensland).

· Literatur: Baker (2015, 2020); Gould (1842); Oakwood (2000); Oakwood, Woinarski & Burnett (2016).

Dasyurus maculatus (Kerr,

1792) (Riesenbeutelmarder/Tiger

Quoll):

· Alternative Bezeichnung: Fleckenbeutelmarder.

· Terra typia: Port Jackson, Neusüdwales, Australien.

· Taxonomie/Etymologie: Zunächst als Viverra maculata beschrieben und von Fischer von Waldheim (1813) schließlich in die Gattung Dasyurus gestellt. Die Gültigkeit der gelisteten Unterart gracilis ist fraglich und konnte in den Analysen von Firestone (1999) und Firestone et al. (1999) nicht bestätigt werden. Stattdessen scheint die Population auf Tasmanien eine eigene Unterart oder Art darzustellen. Möglicherweise wäre dann für die tasmanische Form Dasyurus bowlingi Spencer & Kershaw, 1910 der zu verwendende Artname. Dieses Taxon wurde zwar anhand von subfossilem Schädelmaterial auf der King-Insel zunächst als eigene Art beschrieben, aber von Hope (1972) bzw. Marshall & Hope (1973) mit Dasyurus maculatus synonymisiert. Das aus dem Latein stammende Artepitheton maculatus bedeutet „gefleckt“ und bezieht sich auf das oberseits gefleckte Fell der Tiere.

·

Unterarten:

1. D. maculatus maculatus (Kerr, 1792) (Westlicher Fleckenbeutelmarder/Western Spotted-tailed

Quoll).

2. D. maculatus gracilis Ramsay, 1888 (Queensland-Fleckenbeutelmarder/Queensland Spotted-tailed Quoll).

· Bestand: Potenziell gefährdet (Vorwarnliste); Population abnehmend.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Queensland, Neusüdwales, Viktorien, Tasmanien).

· Literatur: Baker (2015, 2020); Belcher (1995); Burnett & Dickman (2018); Firestone (1999); Firestone et al. (1999); Fischer von Waldheim (1813); Glen & Dickman (2006a, b); Hope (1972); Jones, Rose & Burnett (2001); Kerr (1792); Marshall & Hope (1973); Ramsay (1888); Spencer & Kershaw (1910).

Dasyurus viverrinus (Shaw,

1800) (Tüpfelbeutelmarder/Eastern

Quoll):

· Taxonomie/Etymologie: Ursprünglich als Didelphis viverrina beschrieben, überführte É. Geoffroy Saint-Hilaire (1804) die Art in die Gattung Dasyurus. Das Artepitheton viverrinus leitet sich vom wissenschaftlichen Namen Viverra für die Gattung der Asiatischen und bedeutet dementsprechend „Zibetkatzen-ähnlich“.

· Bestand: Stark gefährdet; Population abnehmend.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Tasmanien, in Neusüdwales, Südaustralien und Viktorien ausgestorben).

· Literatur: Baker (2015, 2020); Burbidge & Woinarski (2016); Dorph & McDonald (2017); Geoffroy Saint-Hilaire (1804); Shaw (1800).

Dasyurus albopunctatus Schlegel, 1880 (Neuguinea-Beutelmarder/New

Guinean Quoll):

· Identifizierung/Beschreibung: Kopf-Rumpf-Länge 231-298 mm; Schwanzlänge 221-290 mm; Hinterfußlänge 43-54 mm; Gewicht 580-710 g.

· Biologie: Geburten finden das ganze Jahr über statt, Wurfgröße 4-6 Jungen.

· Bestand: Potenziell gefährdet (Vorwarnliste); Population abnehmend.

· Synonyme: Dasyurus fuscus Milne-Edwards, 1880; Dasyurus daemonellus O. Thomas, 1904.

· Verbreitung: Ozeanien (Indonesien: Westpapua, Yapen, auf den Aru-Inseln evtl. eingeführt; Papua-Neuguinea).

· Literatur: Baker (2015, 2020); Flannery (1995); Lavery & Flannery (2023); Schlegel (1880); Woolley et al. (2016).

Dasyurus geoffroii Gould, 1841 (Schwarzschwanz-Beutelmarder/Western

Quoll):

· Holotypus/Terra typica: Liverpool-Ebene, Neusüdwales, Australien.

·

Unterarten:

1. D. geoffroii geoffroi Gould, 1841

(Geoffroy-Beutelmarder/Goeffroy’s Quoll).

2. D. geoffroi fortis Thomas, 1906 (Westlicher Beutelmarder/Southwestern Quoll). Holotypus/Terra typica: Gesammelt am Arthur-Fluss, nahe Wagin, Westaustralien, Australien.

· Bestand: Potenziell gefährdet (Vorwarnliste); Population stabil.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Westaustralien).

· Literatur: Baker (2015, 2020); Glen et al. (2009); Gould (1841); Serena & Soderquist (1989); Soderquist & Serena (2000); Strahan (1983); Thomas (1906); Van Dyck, Gynther & Baker (2013); Woinarski & Burbidge (2019).

Dasyurus spartacus Van Dyck, 1988 (Bronzefarbener

Beutelmarder/Bronze Quoll):

· Alternative Bezeichung: Bronzequoll.

· Holotypus/Terra typica: PM22000 (Nationalmuseum und Kunstgalerie Papua-Neuguinea Boroko), adultes Männchen, gesammelt am 11. April 1973 von J. Waithman am Morehead, Trans-Fly-Ebene, Papua-Neuguinea.

· Taxonomie/Etymologie: Nach morphologischen Merkmalen bestehen Ähnlichkeiten mit der Art D. albopunctatus, die ebenfalls auf Neuguinea vorkommt. Genetische Analysen legen hingegen eine enge Verwandtschaft zu geoffroii nahe (Firestone, 2000). Nach den Ergebnissen von Woolley, Krajewski & Westerman (2015) ist geoffroi bzgl. spartacus sogar paraphyletisch. Zur Klärung sind weitere Untersuchungen notwendig. Die Art wurde nach dem thrakischen Gladiator Spartacus benannt, da sie nach der Meinung von Van Dyck die Eigenschaften Kraft, zäher Kampfgeist und die Fähigkeit Blut zu vergießen mit Spartacus teilt.

· Bestand: Potenziell gefährdet (Vorwarnliste); Populationsentwicklung unbekannt.

· Verbreitung: Ozeanien (Indonesien: Westpapua; Papua-Neuguinea).

· Literatur: Baker (2015, 2020); Firestone (2000); Flannery (1995); Leary et al. (2016); Van Dyck (1988); Woolley, Krajewski & Westerman (2015).

Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Dasyurinae > Sarcophilus

|

Sarcophilus |

|

|

|

|

Genus Sarcophilus

F. G. Cuvier, 1837 (Gattung Beutelteufel):

· 1 Art; Generotypus Sarcophilus harrisii (Boitard, 1841).

· Taxonomie: Die Gattung Sarcophilus bildet nach genetischen Analysen das Schwestertaxon zu den Beutelmardern der Gattung Dasyurus.

· Literatur: Boitard (1841); Cuvier (1837).

Sarcophilus harrisii (Boitard,

1841) (Tasmanischer

Beutelteufel/Tasmanian Devil):

· Holotypus/Terra typica: Tasmanien, Australien.

· Taxonomie/Etymologie: Die Art wurde bereits von Harris (1808) als Didelphis ursina beschrieben. Da aber der Wombat zu diesem Zeitpunkt bereits den Namen Didelphis ursina Shaw, 1800 innehatte, wurde stattdessen auf den von Boitard (1841) verwendeten Namen Ursinus harrisii ausgewichen.

· Synonyme: Didelphis ursina Harris, 1808 (Terra typica: Tasmanien, Australien).

· Bestand: Stark gefährdet; Population abnehmend; Europäisches Erhaltungszuchtprogramm (EEP) koordiniert vom Zoo Kopenhagen.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Tasmanien).

· Literatur: Baker (2015, 2020); Boitard (1841); Harris (1808); Hawkins et al. (2008); Shaw (1800).

Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Dasyurinae > Neophascogale

|

Neophascogale |

|

|

|

|

Genus Neophascogale

Stein, 1933 (Gattung Spitzhörnchenbeutler):

· 1 Art; Generotypus Neophascogale lorentzi (Jentink, 1911).

· Literatur: Jentink (1911); Stein (1933).

Neophascogale lorentzi (Jentink, 1911) (Neuguinea-Spitzhörnchenbeutler/Speckled

Dasyure):

· Bestand: Nicht gefährdet; Populationsentwicklung unbekannt.

· Verbreitung: Ozeanien (Indonesien: Westpapua; Papua-Neuguinea).

· Literatur: Baker (2015, 2020); Jentink (1911); Woolley et al. (2016).

Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Dasyurinae > Phascolosorex

Genus Phascolosorex

Matschie, 1916 (Gattung Streifenbeutelmäuse):

· 3 Arten.

· Literatur: Matschie (1916).

Phascolosorex doriae (Thomas, 1886) (Orangebauch-Streifenbeutelmaus/Red-bellied Marsupial Shrew):

· Alternative Bezeichnung: Rotbauch-Streifenbeutelmaus.

· Bestand: Nicht gefährdet; Populationsentwicklung unbekannt.

· Verbreitung: Ozeanien (Indonesien: Westpapua).

· Literatur: Flannery (1995); Thomas (1886); Westerman, Loke & Tan (2022); Woolley et al. (2016).

Phascolosorex brevicaudata Rothschild

& Dollman, 1932 (Kurzschwanz-Streifenbeutelmaus/Short-tailed

Marsupial Shrew):

· Taxonomie: Ursprünglich als separate Art beschrieben, wird das Taxon meist als Unterart oder Synonym von P. dorsalis gelistet, Helgen (2007a, b) wertet brevicaudata hingegen als eigenständige Art mit dem Taxon whartoni als Unterart und laut Baker (2015) scheinen genetische und morphologische Studien dies auch zu unterstützen.

·

Unterarten:

1. P. brevicaudata brevicaudata Rothschild & Dollman, 1932

(Westliche Kurzschwanz-Streifenbeutelmaus/Western Short-tailed Marsupial

Shrew).

2. P. brevicaudata whartoni (Tate & Archbold, 1936) (Östliche Kurzschwanz-Streifenbeutelmaus/Eastern Short-tailed Marsupial Shrew). Holotypus/Terra typica: AMNH 104046 (Amerikanisches Museum für Naturgeschichte New York), adultes Männchen, gesammelt am 23. Mai 1932 von Richard Archbold und A. L. Rand am Osthang des Bergs Tafa (Höhe 2.070 m), Zentralprovinz von Papua-Neuguinea. Ursprünglich als Phascogale (Phascolosorex) dorsalis whartoni beschrieben. Das Unterartepitheton leitet sich von der Wharton-Gebirgskette ab, in der Exemplare der Art gesammelt wurden.

· Bestand: Nicht bewertet; von IUCN noch als Synonym von Phascolosorex dorsalis behandelt.

· Verbreitung: Ozeanien (Indonesien: Westpapua; Papua-Neuguinea).

· Literatur: Baker (2015, 2020); Helgen (2007a, b); Rothschild & Dollman (1932); Tate & Archbold (1936); Woolley et al. (2016).

Phascolosorex dorsalis (Peters

& Doria, 1876) (Braunbauch-Streifenbeutelmaus/Narrow-striped

Marsupial Shrew):

· Alternative Bezeichnung: Schmalstreifen-Streifenbeutelmaus.

· Taxonomie: Zunächst als Phascogale dorsalis beschrieben.

· Bestand: Nicht gefährdet; Population stabil.

· Verbreitung: Ozeanien (Indonesien: Arfakgebirge in Westpapua).

· Literatur: Flannery (1995); Peters & Doria (1876); Woolley et al. (2016).

Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Dasyurinae > Pseudantechinus

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pseudantechinus |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Genus Pseudantechinus

Tate, 1947

(Gattung Fettschwanzbeutelmäuse/False

Antechinus):

· 5 Arten; Generotypus Pseudantechinus macdonnellensis (Spencer, 1895). Stammbaum nach den Ergebnissen von Umbrello, Woolley & Westerman (2018) und Westerman, Young & Krajewski (2007).

· Literatur: Spencer (1895); Tate (1947); Umbrello, Woolley & Westerman (2018); Westerman, Young & Krajewski (2007).

Pseudantechinus bilarni (Johnson,

1954) (Harney-Fettschwanzbeutelmaus/Sandstone

False Antechinus):

· Taxonomie/Etymologie: Zunächst als Antechinus bilarni beschrieben. Archer (1982) stellte die Art später in die Gattung Parantechinus, während Kitchener & Caputi (1988) sie schließlich in die Gattung Pseudantechinus überführten. Nach den Analysen von Umbrello, Woolley & Westerman (2018) nimmt bilarni wie woolleyae eine eher basale Stellung in der Gattung Pseudantechinus ein und trennte sich vor rund 11 Millionen Jahren von den restlichen Arten.

· Bestand: Nicht gefährdet; Population abnehmend.

· Literatur: Archer (1982); Johnson (1954); Kitchener & Caputi (1988); Umbrello, Woolley & Westerman (2018); Woinarski & Burbidge (2016).

Pseudantechinus woolleyae Kitchener

& Caputi, 1988 (Woolley-Fettschwanzbeutelmaus/Woolley’s

False Antechinus):

· Holotypus/Terra typica: WAM M14740 (Westaustralisches Museum Perth), erwachsenes Männchen, tot aufgesammelt am 31. Juli 1976 von Jim Daly nahe der Bohrungsstelle Newlingunn, 10 km vom Errabiddy-Hof, Westaustralien, Australien.

· Taxonomie/Etymologie: Nach den Analysen von Umbrello, Woolley & Westerman (2018) nimmt woolleyae wie bilarni eine eher basale Stellung in der Gattung Pseudantechinus ein und trennte sich vor rund 11 Millionen Jahren von den restlichen Arten. Benannt nach Dr. Pat Woolley von der La-Trobe-Universität in Viktorien, zur Ehrung ihrer umfangreichen und bedeutsamen Forschung an Raubbeutlern.

· Bestand: Nicht gefährdet; Populationsentwicklung unbekannt.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Westaustralien).

· Literatur: Burbidge et al. (2016); Kitchener & Caputi (1988); Umbrello, Woolley & Westerman (2018).

Pseudantechinus ningbing Kitchener,

1988 (Ningbing-Fettschwanzbeutelmaus/Ningbing

False Antechinus):

· Bestand: Nicht gefährdet; Populationsentwicklung unbekannt.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Westaustralien).

· Literatur: Burbidge & Woinarski (2016); Kitchener (1988).

Pseudantechinus mimulus (Thomas, 1906) (Kleine Fettschwanzbeutelmaus/Alexandria False Antechinus):

· Alternative Bezeichnung: Alexandria-Fettschwanzbeutelmaus.

· Taxonomie: Zeitweise als Synonym von macdonnellensis gelistet, später aber wieder als gültige Art akzeptiert (Kitchener, 1991). Artstatus wird durch genetische Daten gestützt (Umbrello, Woolley & Westerman, 2018).

· Bestand: Potenziell gefährdet (Vorwarnliste); Population abnehmend.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Nördliches Territorium, Queensland).

· Literatur: Kitchener (1991); Lloyd et al. (2013); Thomas (1906); Woinarski & Burbidge (2016); Umbrello, Woolley & Westerman (2018).

Pseudantechinus macdonnellensis (Spencer,

1895) (MacDonnell-Fettschwanzbeutelmaus/Fat-tailed False Antechinus):

· Holotypus/Terra typica: Alice Springs, Nördliches Territorium, Australien.

· Taxonomie/Etymologie: Zunächst als Phascologale macdonnellensis beschrieben (Spencer, 1895, 1896). Das Taxon roryi stellt nach Analysen von Umbrello, Woolley & Westerman (2018) entweder ein Synonym von macdonnellenis dar oder ist Bestandteil eines derzeit noch unter macdonnellensis zusammengefassten Artenkomplexes.

· Synonyme: Pseudantechinus roryi Cooper, Aplin & Adams, 2000. Holotypus/Terra typica: WAM M34277 (Westaustralisches Museum Perth), adultes Männchen, gesammelt am 29. Juli 1990 von R. A. How et al. an der Woodstock-Station, Pilbara-Region, Westaustralien, Australien.

· Bestand: Nicht gefährdet; Populationsentwicklung unbekannt; die IUCN führt das Taxon roryi noch als eigenständige Art mit dem Status Nicht gefährdet.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Westaustralien, Nördliches Territorium, Südaustralien, Queensland.

· Literatur: Burbidge, Cooper & Morris (2016); Cooper, Aplin & Adams (2000); Spencer (1895, 1896); Umbrello, Woolley & Westerman (2018); Woinarski et al. (2016).

Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Dasyurinae > Dasycercus

|

|

|

|

|

|

Dasycercus |

|||

|

|

|

||

Genus Dasycercus

Peters, 1875

(Gattung Kammschwanz-Beutelmäuse):

· 2 Arten; Generotypus Dasycercus cristicauda (Krefft, 1867).

· Synonyme: Chaetocercus Krefft, 1867.

· Literatur: Krefft (1867); Peters (1875).

Dasycercus blythi (Waite, 1904) (Bürstenschwanz-Beutelmaus/Brush-tailed

Mulgara):

· Taxonomie/Etymologie: Zunächst als Phascogale blythi beschrieben. Die Art gilt als monotypisch. In der Literatur finden sich einige Zitierfehler, da für die jetzt Dasycercus blythi zugeordneten Exemplare bis 2005 der Name D. cristicauda verwendet wurde, während für die jetzt unter cristicauda laufende Form der Name D. hillieri Verwendung fand.

· Identifizierung/Beschreibung: 120-165 mm; Schwanzlänge 60-100 mm; Gewicht 60-110 g. Die Weibchen besitzen im Beutel sechs Zitzen.

· Bestand: Nicht gefährdet; Populationsentwicklung unbekannt; Europäisches Zuchtbuch (ESB) koordiniert vom Zoologisch-botanischen Garten Wilhelma Stuttgart.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Westaustralien, Nördliches Territorium, Queensland, Südaustralien).

· Literatur: Baker (2015, 2020, 2023); Baker & Gynther (2023); Waite (1904); Woolley (2016).

Dasycercus cristicauda (Krefft, 1867) (Kammschwanz-Beutelmaus/Crest-tailed Mulgara):

· Taxonomie/Etymologie: Ursprünglich als Chaetocercus cristicauda beschrieben, wurde die Art von Peters (1875) in die neue Gattung Dasycercus gestellt, da bereits eine Kolibri-Gattung mit dem Namen Chaetocercus G. Gray, 1855 existiert. Da für die Form bis 2005 in der Regel der Name Dasycercus hillieri verwendet wurde und D. cristicauda für die jetzt D. blythi zugeordneten Populationen, existieren in der Literatur einige fehlerhafte Zuordnungen. D. cristicauda gilt als monotypisch.

· Synonyme: Phascogale hillieri Thomas, 1905.

·

Identifizierung/Beschreibung: 120-230 mm;

Schwanzlänge 80-125 mm; Gewicht 65-185 g. Die Weibchen besitzen im Beutel acht

Zitzen.

· Bestand: Potenziell gefährdet (Vorwarnliste); Population stabil.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Nördliches Territorium, Queensland, Südaustralien, in Neusüdwales und Westaustralien möglicherweise ausgestorben).

· Literatur: Baker & Gynther (2023); Gray (1855); Krefft (1867); Peters (1875); Thomas (1905); Woinarski & Burbidge (2016).

Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Dasyurinae > Dasyuroides

|

Dasyuroides |

|

|

|

|

Genus Dasyuroides

Spencer, 1896 (Gattung Doppelkammbeutelmäuse):

· 1 Art

Dasyuroides byrnei Spencer, 1896 (Doppelkammbeutelmaus/Kowari):

· Bestand: Gefährdet; Population abnehmend.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Queensland, Südaustralien).

· Literatur: McKnight et al. (2019); Spencer (1896).

Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Dasyurinae > Dasykaluta

|

Dasykaluta |

|

|

|

|

Genus Dasykaluta

Archer, 1982

(Gattung Rote Breitfußbeutelmäuse):

· 1 Art

Dasykaluta rosamondae (Ride, 1964) (Rote Breitfußbeutelmaus/Little Red

Kaluta):

· Bestand: Nicht gefährdet; Populationsentwicklung unbekannt.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Westaustralien).

· Literatur: Burbidge (2016); Ride (1964).

Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Dasyurinae > Myoictis

Genus Myoictis

Gray, 1858 (Gattung Streifenbeutelmarder):

· 4 Arten; Generotypus. Stammbaum basierend auf den Ergebnissen von Westerman et al. (2016).

· Literatur: Gray (1858); Westerman et al. (2016)

Myoictis melas (Müller,

1840) (Müller-Streifenbeutelmarder/Müller’s Three-striped Dasyure):

· Taxonomie: Möglicherweise handelt es sich bei melas um einen Artenkomplex.

· Bestand: Nicht gefährdet; Populationsentwicklung unbekannt.

· Verbreitung: Ozeanien (Indonesien: Westpapua; Papua-Neuguinea).

· Literatur: Leary et al. (2016); Müller (1840).

Myoictis wallacii Gray, 1858 (Wallace-Streifenbeutelmarder/Wallace’s

Three-striped Dasyure):

· Taxonomie: Zeitweise in die Gattung Phascogale gestellt (Schlegel, 1866). Gelegentlich wird wallacii auch als Unterart von melas gelistet.

· Bestand: Nicht gefährdet; Populationsentwicklung unbekannt.

· Verbreitung: Ozeanien (Indonesien: Aru-Inseln, Westpapua; Papua-Neuguinea).

· Literatur: Flannery (1995); Gray (1858); Leary et al. (2016); Schlegel (1866); Westerman et al. (2006); Woolley (2001, 2005).

Myoictis leucera (Woolley, 2005) (Woolley-Streifenbeutelmarder/Woolley’s

Three-striped Dasyure):

· Bestand: Daten defizitär; Populationsentwicklung unbekannt.

· Verbreitung: Ozeanien (Papua-Neuguinea).

· Literatur: Westerman et al. (2006); Woolley (2005, 2016).

Myoictis wavicus (Tate,

1947) (Tate-Streifenbeutelmarder/Tate’s

Three-striped Dasyure):

· Taxonomie: Zeitweise als Unterart von melas gelistet.

· Bestand: Daten defizitär; Populationsentwicklung unbekannt.

· Verbreitung: Ozeanien (Papua-Neuguinea).

· Literatur: Flannery (1995); Tate (1947); Westerman et al. (2006); Woolley (2005, 2016).

Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Dasyurinae > Parantechinus

|

Parantechinus |

|

|

|

|

Genus Parantechinus

Tate, 1947 (Gattung Sprenkelbeutelmäuse):

· 1 Art.

Parantechinus apicalis (Gray,

1842) (Sprenkelbeutelmaus/Dibbler):

· Bestand: Stark gefährdet; Population abnehmend.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Westaustralien).

· Literatur: Burbidge & Woinarski (2016); Gray (1842); Mills & Bencini (2000); Wolfe, Robertson & Bencini (2000).

Amniota > Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Phascogalinae

|

|

|

|

|

|

|

Phascogalinae |

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Subfamilia Phascogalinae Gill, 1872 (Unterfamilie Breitfußbeutelmäuse):

· 29 Arten; nominotypische Gattung Phascogale Temminck, 1824; nominotypische Art Phascogale tapoatafa (F. Meyer, 1793), ursprünglich Phascogale penicillata (Shaw, 1800), gilt aber als Synonym von tapoatafa. Der Stammbaum basiert auf den Ergebnissen von Westerman et al. (2016).

· Literatur: Gill (1872); Meyer (1793); Shaw (1800); Temminck (1824); Westerman et al. (2016).

Genus Antechinus

Macleay, 1841 (Gattung

Eigentliche Breitfußbeutelmäuse):

· 15 Arten; Generotypus Antechinus stuartii Macleay, 1841; Stammbaum orientiert sich an den Ergebnissen von Mutton et al. (2019) und Baker et al. (2014, 2015).

· Literatur: Baker et al. (2014, 2015); Macleay (1841); Mutton et al. (2019).

Genus Murexia

Tate

& Archbold,

1937 (Gattung

Neuguinea-Beutelmäuse):

·

11 Arten; Generotypus Murexia murex (Thomas, 1913); Stammbaum orientiert sich an den

Ergebnissen von Woolley, Krajewski & Westerman (2020).

·

Taxonomie: Zunächst als Untergattung von Phascogale beschrieben. Einige Arten waren

früher auch in der Gattung Antechinus

eingeordnet, wurden aber von Armstrong, Krajewski & Westerman

(1998) in die

Gattung Murexia überstellt.

·

Literatur: Armstrong, Krajewski & Westerman

(1998); Tate &

Archbold, 1937; Thomas (1913); Woolley,

Krajewski & Westerman (2020).

Genus Phascogale

Temminck, 1824 (Gattung Pinselschwanzbeutelmäuse):

·

3 Arten; Generotypus Phascogale tapoatafa (F.

Meyer, 1793), ursprünglich Phascogale

penicillata (Shaw, 1800), gilt

aber als Synonym von tapoatafa.

·

Literatur: Meyer

(1793); Shaw (1800); Temminck (1824).

Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Phascogalinae > Antechinus

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Antechinus |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Genus Antechinus

Macleay, 1841 (Gattung

Eigentliche Breitfußbeutelmäuse):

· 15 Arten; Generotypus Antechinus stuartii Macleay, 1841; Stammbaum orientiert sich an den Ergebnissen von Mutton et al. (2019) und Baker et al. (2014, 2015).

· Literatur: Baker et al. (2014, 2015); Macleay (1841); Mutton et al. (2019).

Antechinus arktos Baker, Mutton, Hines & Van Dyck, 2014 (Schwarzschwanz-Breitfußbeutelmaus/Black-tailed

Antechinus):

· Holotypus/Terra typica: QM JM 20009 (Queensland Museum Brisbane), adultes Weibchen, gesammelt am 28. Mai 2013 von A. M. Baker, T. Y. Mutton, H. B. Hines und J. Rowland an einer kleinen Rinne nahe des „Best of All Lookout“ am Berg Mumdjin, Springbrook-Nationalpark, südöstliches Queensland, Australien.

· Taxonomie/Etymologie: Nach genetischen Analysen gehört A. arktos mit den Arten minimus, mimetes, swainsonii und vandycki zum swainsonii-Komplex. Der wissenschaftliche Name stammt vom griechischen Wort ἄρκτος für „Bär“, was auf das bärenartige Erscheinungsbild der Art hindeuten soll (lange Grannenhaare am Körper, Angewohnheit sich bei Störung auf die Hinterbeine zu stellen und in die Luft zu schnüffeln).

· Bestand: Nicht bewertet.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Queensland, Neusüdwales).

· Literatur: Baker et al. (2014); Gray, Baker & Firn (2017).

Antechinus minimus (É.

Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)

(Sumpf-Breitfußbeutelmaus/Swamp

Antechinus):

·

Unterarten:

1. A. minimus minimus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803) (Tasmanische

Sumpf-Breitfußbeutelmaus/Tasmanian Swamp Antechinus).

2. A. minimus maritimus (Finlayson, 1958) (Küstennahe Sumpf-Breitfußbeutelmaus/Coastal Swamp Antechinus).

· Bestand: Nicht gefährdet; Population abnehmend.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Südaustralien, Viktorien inkl. Inseln Sunday und Wilsons Promontory, Tasmanien inkl. Inseln der Bass-Straße)

· Literatur: Baker & Van Dyck (2015); Geoffroy Saint-Hilaire (1803); van Weenen & Menkhorst (2016).

Antechinus mimetes (Thomas, 1924) (Dunkle Breitfußbeutelmaus/Mainland Dusky Antechinus):

· Holotypus/Terra typica: BMNH 24.10.1.1 (Britisches Museum für Naturgeschichte London), Weibchen, gesammelt von Captain G. H. Wilkins am 14. April 1924 im Guy-Fawkes-Distrikt, nahe Ebor, nordöstliches Neusüdwales, Australien.

·

Unterarten:

1. A. mimetes mimetes (Thomas, 1924) (Östliche Dunkle

Breitfußbeutelmaus/Eastern Dusky Antechinus).

2. A. mimetes insulanus Davison, 1991 (Südliche Dunkle Breitfußbeutelmaus/Victoria Dusky Antechinus).

· Bestand: Nicht bewertet.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Queensland, Neusüdwales, Viktorien).

· Literatur: Davison (1991); Dickman, Menkhorst & Burnett (2016); Righetti, Fox & Croft (2000); Thomas (1924); Watchorn, Ashman & Harley (2019).

Antechinus swainsonii (Waterhouse, 1840) (Swainson-Breitfußbeutelmaus/Tasmanian Dusky Antechinus):

· Alternative Bezeichnung: Tasmanische Dunkle Breitfußbeutelmaus.

· Holotypus/Terra typica: BMNH 60.1.5.18 (Haut) und 60.1.5.26 (Schädel) (Britisches Museum für Naturgeschichte London), Männchen aus der privaten Sammlung von William Swainson übergeben an Waterhouse, gesammelt auf Tasmanien (Van-Diemens-Land), Australien.

· Bestand: Nicht gefährdet; Populationsentwicklung unbekannt.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Tasmanien).

· Literatur: Dickman, Menkhorst & Burnett (2016); Righetti, Fox & Croft (2000); Waterhouse (1840).

Antechinus vandycki Baker, Mutton, Mason & Gray, 2015 (Van-Dyck-Breitfußbeutelmaus/Tasman

Peninsula Dusky Antechinus):

· Holotypus/Terra typica: JM20111 (Queenland Museum Brisbane), Männchen, gesammelt am 7. Mai 2014 von Eugene Mason, Emma Gray und Hannah Maloney an der Straße Lichen Road, Tasman-Halbinsel, Tasmanien.

· Taxonomie/Etymologie: Die jetzt als A. vandycki klassifizierten Exemplare der Tasman-Halbinsel wurden vorher der Art swainsonii zugeschrieben. Nach genetischen Untersuchungen sind vandycki und swainsonii zwar Schwestertaxa, stellen aber eigenständige Evolutionslinien auf Artniveau dar. Zur Würdigung seiner Pionierarbeit bei der Antechinus-Taxonomie wurde die Art nach Dr. Steve Van Dyck benannt, dem Kurator der Säugetier- und Vogelabteilung am Queenland Museum.

· Bestand: Nicht bewertet.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Queensland, Neusüdwales, Viktorien).

· Literatur: Baker et al. (2015).

Antechinus godmani Thomas,

1923 (Queensland-Breitfußbeutelmaus/Atherton

Antechinus):

· Bestand: Nicht gefährdet; Population stabil.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Queensland).

· Literatur: Burnett & Winter (2019); Thomas (1923).

Antechinus agilis Dickman, Parnaby, Crowther & King, 1998 (Graue Breitfußbeutelmaus/Agile

Antechinus):

· Alternative Bezeichnung: Flinke Breitfußbeutelmaus.

· Holotypus/Terra typica: M33319 (Australisches Museum Sydney), adultes Männchen, gesammelt am 8. August 1997 von M. S. Crowther auf der Südseite der Straßenecke Warks Road/Bundells Creek Road, nahe des Bachs Lees Creek, Bereich Brindabella, australisches Hauptstadtterritorium, Australien.

· Taxonomie/Etymologie: Nach genetischen Untersuchungen (Mutton et al., 2019) stellt A. agilis das Schwestertaxon zum stuartii/subtropicus-Artenkomplex dar.

· Bestand: Nicht gefährdet; Populationsentwicklung unbekannt. Das aus dem Latein stammende Artepitheton agilis bedeutet „flink“ und spielt auf das geschickte Kletterverhalten der Art und ihre akrobatischen Fähigkeiten an.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Neusüdwales, Viktorien).

· Literatur: Dickman et al. (1998); Dickman, Lunney & Menkhorst (2016); Mutton et al. (2019); Shimmin, Taggart & Temple-Smith (2000).

Antechinus stuartii Macleay,

1841 (Stuart-Breitfußbeutelmaus/Brown

Antechinus):

· Taxonomie: Nach genetischen (Mutton et al., 2019) und morphometrischen Analysen (Viacava et al., 2022) handelt es sich bei stuartii vsl. um zwei Arten, wobei die nördliche Form die Schwesterart von subtropicus ist, während die südliche Form dem Zweig aus diesen beiden Arten gegenübersteht.

· Bestand: Nicht gefährdet; Population stabil.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Queensland, Neusüdwales).

· Literatur: Burnett & Dickman (2016); Goldingay (2000); Gray, Baker & Firn (2017); Knight & Fox (2000); Macleay (1841); Mutton et al. (2019); Righetti, Fox & Croft (2000); Viacava et al. (2022).

· Taxonomie: Zeitweise als Unterart von stuartii geführt, wurde subtropicus von Van Dyck & Crowther (2000) in den Artenrang erhoben.

· Bestand: Nicht gefährdet; Population abnehmend.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Queensland, Neusüdwales).

· Literatur: Burnett & Dickman (2016); Mutton et al. (2017); Van Dyck & Crowther (2000).

Antechinus adustus (Thomas, 1923) (Rostfarbene Breitfußbeutelmaus/Rusty Antechinus):

· Alternative Bezeichnung: Tropische Breitfußbeutelmaus.

· Taxonomie: Zeitweise als Unterart von stuartii geführt, wurde adustus von Van Dyck & Crowther (2000) in den Artenrang erhoben.

· Bestand: Nicht gefährdet; Population abnehmend.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Queensland).

· Literatur: Burnett & Winter (2016); Thomas (1923); Van Dyck & Crowther (2000).

Antechinus bellus (Thomas, 1904) (Augenfleck-Breitfußbeutelmaus/Fawn Antechinus):

· Alternative Bezeichnung: Beige Breitfußbeutelmaus.

· Bestand: Gefährdet; Population abnehmend.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Nördliches Territorium inkl. Melville-Insel).

· Literatur: Thomas (1904); Woinarski & Burbidge (2016).

Antechinus leo Van Dyck, 1980 (Zimtfarbene

Breitfußbeutelmaus/Cinnamon Antechinus):

· Alternative Bezeichnung: Zimt-Breitfußbeutelmaus.

· Bestand: Nicht gefährdet; Population stabil.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Queensland).

· Literatur: Burnett & Winter (2016); Van Dyck (1980).

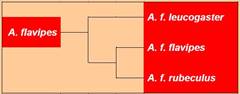

Antechinus flavipes (Waterhouse, 1838) (Gelbfüßige

Breitfußbeutelmaus/Yellow-footed Antechinus):

· Unterarten:

1. A. flavipes flavipes (Waterhouse, 1838) (Südliche Gelbfüßige

Breitfußbeutelmaus/Southern Yellow-footed Antechinus).

2. A. flavipes leucogaster (J. E. Gray, 1841) (Weißbäuchige Gelbfüßige Breitfußbeutelmaus/Western Yellow-footed Antechinus).

3. A. flavipes rubeculus Van Dyck, 1982 (Rötliche Gelbüßige Breitfußbeutelmaus/Northern Yellow-footed Antechinus).

· Bestand: Nicht gefährdet; Population stabil.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Queensland, Neusüdwales, Viktorien, Südaustralien, Westaustralien).

· Literatur: Crowther et al. (2002); Menkhorst et al. (2016); Tian et al. (2022); Van Dyck & Crowther (2000); Waterhouse (1838).

Antechinus argentus Baker, Mutton & Hines, 2013

(Silberfarbene

Breitfußbeutelmaus/Silver-headed Antechinus):

· Alternative Bezeichnung: Silberkopf-Breitfußbeutelmaus.

· Holotypus/Terra typica: QM JM 19966 (Queensland Museum Brisbane), adultes Männchen, gesammelt am 26. April 2013 von T. Mutton und H. Hines am Plateau westlich bis nordwestlich von „The Lookout“ am östlichen Steilhang des Kroombit-Tops, 400 km NNW von Brisbane, 60 km SSW von Gladstone, südöstliches Queensland, Australien.

· Taxonomie/Etymologie: Nach genetischen Untersuchungen ist A. argentus eng mit A. mysticus verwandt. Das Artepitheton leitet sich von dem lateinischen Wort argentum ab, das „Silber“ bedeutet. Es spielt auf die silberne Färbung an Kopf und Oberkörper der Tiere an.

· Bestand: Nicht bewertet.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Queensland).

· Literatur: Baker, Mutton & Hines (2013); Mason et al. (2017).

Antechinus mysticus Baker,

Mutton & Van Dyck, 2012 (Mystische

Breitfußbeutelmaus/Buff-footed Antechinus):

· Alternative Bezeichnung: Hellfüßige Breitfußbeutelmaus.

· Bestand: Nicht bewertet.

· Literatur: Baker, Mutton & Van Dyck (2012); Mutton et al. (2017).

Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Phascogalinae > Murexia

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Murexia |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Genus Murexia

Tate

& Archbold,

1937 (Gattung

Neuguinea-Beutelmäuse):

· 11 Arten; Generotypus Murexia murex (Thomas, 1913); Stammbaum orientiert sich an den Ergebnissen von Woolley, Krajewski & Westerman (2020).

· Taxonomie/Etymologie: Zunächst als Untergattung von Phascogale beschrieben. Einige Arten waren früher auch in der Gattung Antechinus eingeordnet, wurden aber von Armstrong, Krajewski & Westerman (1998) in die Gattung Murexia überstellt. Der Gattungsname leitet sich vermutlich vom Artepitheton murex der Typusart ab, dessen Bedeutung aber unklar ist.

· Literatur: Armstrong, Krajewski & Westerman (1998); Tate & Archbold, 1937; Thomas (1913); Woolley, Krajewski & Westerman (2020).

Murexia rothschildi Tate, 1938 (Rothschild-Neuguinea-Beutelmaus/Broad-striped

Dasyure):

· Taxonomie: Die Art wird gelegentlich aufgrund morphologischer Analysen in eine separate Gattung Paramurexia Van Dyck, 2002 gestellt. Genetische Untersuchungen unterstützen aber die Zugehörigkeit zu Murexia (Armstrong, Krajewski & Westerman, 1998; Krajewski et al., 2000, 2007).

· Bestand: Potenziell gefährdet (Vorwarnliste); Populationsentwicklung unbekannt.

· Verbreitung: Ozeanien (Papua-Neuguinea).

· Literatur: Armstrong, Krajewski & Westerman (1998); Krajewski et al. (2007); Krajewski, Wroe & Westerman (2000); Leary et al. (2016); Tate (1938); Van Dyck (2002).

Murexia habbema (Tate

& Archbold, 1941) (Habbema-Neuguinea-Beutelmaus/Habbema

Dasyure):

· Alternative Bezeichnung: Westliche Berg-Neuguinea-Beutelmaus.

· Taxonomie: Die Art wird gelegentlich aufgrund morphologischer Analysen in eine separate Gattung Micromurexia Van Dyck, 2002 gestellt. Genetische Untersuchungen unterstützen aber die Zugehörigkeit zu Murexia (Armstrong, Krajewski & Westerman, 1998; Krajewski et al., 2000, 2007). Meist wird das Taxon hageni als Unterart von habbema geführt. Molekulare Analysen weisen jedoch auf zwei eigenständige Arten hin Woolley, Krajewski & Westerman (2020). Allerdings ist noch zu prüfen, ob diese den bisherigen Unterarten entsprechen.

· Bestand: Nicht gefährdet; Population stabil

· Verbreitung: Ozeanien (Indonesien: Westpapua).

· Literatur: Armstrong, Krajewski & Westerman (1998); Krajewski et al. (2007); Krajewski, Wroe & Westerman (2000); Leary et al. (2016); Tate & Archbold (1941); Van Dyck (2002).

Murexia hageni (Laurie, 1952) (Hagen-Neuguinea-Beutelmaus/Hagen’s Dasyure):

· Alternative Bezeichnung: Östliche Berg-Neuguinea-Beutelmaus.

· Taxonomie: Die Art wird gelegentlich aufgrund morphologischer Analysen in eine separate Gattung Micromurexia Van Dyck, 2002 gestellt. Genetische Untersuchungen unterstützen aber die Zugehörigkeit zu Murexia (Armstrong, Krajewski & Westerman, 1998; Krajewski et al., 2000, 2007). Meist wird das Taxon hageni als Unterart von habbema geführt. Molekulare Analysen weisen jedoch auf zwei eigenständige Arten hin Woolley, Krajewski & Westerman (2020). Allerdings ist noch zu prüfen, ob diese den bisherigen Unterarten entsprechen.

· Bestand: Nicht bewertet; von IUCN zu Murexia habbema gerechnet.

· Verbreitung: Ozeanien (Papua-Neuginea).

· Literatur: Armstrong, Krajewski & Westerman (1998); Krajewski et al. (2007); Krajewski, Wroe & Westerman (2000); Laurie (1952); Leary et al. (2016); Van Dyck (2002).

Murexia murex (Thomas, 1913) (Missim-Neuguinea-Beutelmaus/Mount

Missim Dasyure):

· Holotypus/Terra typica: BM 12.2.4.1 (Britisches Museum für Naturgeschichte London), adultes Männchen, gesammelt von O. Fritsche am Sattelberg, Provinz Morobe, Papua-Neuguinea.

· Taxonomie/Etymologie: Ursprünglich als Phyascogale murex beschrieben, von Tate & Archbold (1937) aber in die neue Gattung Murexia überführt. Das Taxon wird meist als Unterart oder Synonym von longicaudata gelistet (Baker, 2015; Groves, 2005), steht nach genetischen Analysen aber als separate Entwicklungslinie den Artkomplexen von longicaudata, melanurus und naso gegenüber (Woolley, Krajewski & Westerman, 2020). Das Vorkommen auf der Normanby-Insel, welches Van Dyck (2002) noch melanurus zuordnete, wird aktuell murex zugerechnet (Lavery & Flannery, 2023), doch steht eine Bestätigung durch genetische Analysen noch aus. Die Bedeutung des Artepithetons ist unsicher. Das lateinische Wort murex bedeutet „Purpurschnecke“, kann aber auch „spitzer Stein“ bedeuten, was ein Hinweis auf den Sattelberg als Fundort sein könnte. Möglicherweise handelt es sich aber auch um eine Ableitung des Wortes mus, welches „Maus“ bedeutet.

· Identifizierung/Beschreibung: Kopf-Rumpf-Länge ca. 165 mm; Schwanzlänge ca. 165 cm; Hinterfußlänge ca. 31,3 mm; Gewicht ca. 113 g.

· Bestand: Nicht bewertet.

· Verbreitung (Ozeanien: Papua-Neuguinea inkl. Normanby-Insel).

· Literatur: Baker (2015, 2020); Groves (2005); Lavery & Flannery (2023); Tate & Archbold (1937); Thomas (1913); Van Dyck (2002); Woolley, Krajewski & Westerman (2020).

Murexia tafa Tate & Archbold, 1936 (Morobe-Neuguinea-Beutelmaus/Morobe

Dasyure):

· Taxonomie: Das Taxon wird meist als Unterart oder Synonym von naso gelistet, gilt nach genetischen Analysen aber als Schwestertaxon zum Artenpaar melanurus und wilhelma (Woolley, Krajewski & Westerman, 2020). Die naso zugeordneten Taxa werden gelegentlich aufgrund morphologischer Analysen in eine separate Gattung Phascomurexia Van Dyck, 2002 gestellt. Genetische Untersuchungen unterstützen aber die Zugehörigkeit zu Murexia (Armstrong, Krajewski & Westerman, 1998; Krajewski et al., 2000, 2007).

· Bestand: Nicht bewertet.

· Verbreitung: Ozeanien (Papua-Neuguinea).

· Literatur: Armstrong, Krajewski & Westerman (1998); Krajewski et al. (2007); Krajewski, Wroe & Westerman (2000); Leary et al. (2016); Tate & Archbold (1936); Woolley, Krajewski & Westerman (2020).

Murexia melanurus (Thomas, 1899) (Schwarzschwanz-Neuguinea-Beutelmaus/Black-tailed Dasyure):

· Taxonomie: Ursprünglich als Phascogale melanurus beschrieben, wird die Art gelegentlich aufgrund morphologischer Analysen in eine separate Gattung Murexechinus Van Dyck, 2002 gestellt. Genetische Untersuchungen unterstützen aber die Zugehörigkeit zu Murexia (Armstrong, Krajewski & Westerman, 1998; Krajewski et al., 2000, 2007).

· Bestand: Nicht gefährdet; Population stabil.

· Verbreitung: Ozeanien (Papua-Neuguinea).

· Literatur: Armstrong, Krajewski & Westerman (1998); Krajewski et al. (2007); Krajewski, Wroe & Westerman (2000); Leary et al. (2016); Thomas (1899); Woolley, Krajewski & Westerman (2020).

Murexia wilhelmina Tate, 1947 (Wilhelmina-Neuguinea-Beutelmaus/Mount Wilhelmina Dasyure):

· Holotypus/Terra typica: AMNH 109811 (Amerikanisches Museum für Naturgeschichte New York), adultes Männchen, gesammelt 1938 von W. B. Richardson 9 km nordöstlich vom Habbema-See, nördlich vom Berg Wilhelmina (2.800 m Höhe), Westpapua, Indonesien.

· Taxonomie/Etymologie: Das Taxon wird meist als Unterart oder Synonym von melanurus gelistet. Molekulare Analysen stützen aber einen Artstatus (Woolley, Krajewski & Westerman, 2020). Die melanurus zugeordneten Taxa werden gelegentlich aufgrund morphologischer Analysen in eine separate Gattung Murexechinus Van Dyck, 2002 gestellt. Genetische Untersuchungen unterstützen aber die Zugehörigkeit zu Murexia (Armstrong, Krajewski & Westerman, 1998; Krajewski et al., 2000, 2007). Der wissenschaftliche Artname leitet sich vom Berg Wilhelmina ab, in dessen Nähe die Art entdeckt wurde.

· Identifizierung/Beschreibung: Kopf-Rumpf-Länge ca. 108 mm; Schwanzlänge ca. 130 mm; Hinterfußlänge ca. 20 mm.

· Bestand: Nicht bewertet.

· Verbreitung: Ozeanien (Indonesien: Westpapua).

· Literatur: Armstrong, Krajewski & Westerman (1998); Krajewski et al. (2007); Krajewski, Wroe & Westerman (2000); Tate (1947); Woolley, Krajewski & Westerman (2020).

Murexia naso (Jentink, 1911) (Langnasen-Neuguinea-Beutelmaus/Long-nosed Dasyure):

· Holotypus/Terra typica: RMNH 326 (Reichsmuseum für Naturgeschichte Leiden/Naturalis Biodiversitätszentrum), adultes Männchen, gesammelt am 16. Oktober 1909 im Hellwig-Gebirge, Westpapua, Indonesien.

· Taxonomie/Etymologie: Die Art wurde ursprünglich als Phascogale naso beschrieben und wird gelegentlich aufgrund morphologischer Analysen in eine separate Gattung Phascomurexia Van Dyck, 2002 gestellt. Genetische Untersuchungen unterstützen aber die Zugehörigkeit zu Murexia (Armstrong, Krajewski & Westerman, 1998; Krajewski et al., 2000, 2007). Das Artepitheton naso leitet sich vom lateinischen Wort nasus ab, welches „Nase“ bedeutet und sich auf die verhältnismäßig lange Schnauze bei Individuen der Art bezieht.

· Identifizierung/Beschreibung: Kopf-Rumpf-Länge 106-145 mm; Schwanzlänge 105-155 mm; Hinterfußlänge 19-27 mm; Ohrlänge 16-17,5 mm; Gewicht 37,6-62,5 g.

· Bestand: Nicht gefährdet; Populationsentwicklung unbekannt.

· Verbreitung: Ozeanien (Indonesien: Westpapua).

· Literatur: Armstrong, Krajewski & Westerman (1998); Jentink (1911); Krajewski et al. (2007); Krajewski, Wroe & Westerman (2000); Leary et al. (2016).

Murexia longicaudata (Schlegel, 1866) (Langschwänzige Neuguinea-Beutelmaus/Short-furred Dasyure):

· Holotypus/Terra typica: RMNH 35135 (Reichsmuseum für Naturgeschichte Leiden/Naturalis Biodiversitätszentrum), subadultes Männchen, gesammelt 1865 von Baron C. B. H. von Rosenberg bei Wonumbai, Kobroor, Aur-Inseln, Indonesien.

· Taxonomie: Die Taxa aspera und maxima, teilweise auch murex werden meiste als Unterarten oder Synonyme von longicaudata geführt (Lavery & Flannery, 2023; Baker, 2015; Groves, 2005). Genetische Untersuchungen stützen aber eine Stellung als separate Arten (Woolley, Krajewski & Westerman, 2020). Das aus dem Latein stammende Artepitheton longicaudata bedeutet „langschwänzig“ und bezieht sich auf den im Verhältnis zu den anderen von Schlegel untersuchten Arten langen Schwanz der Spezies.

· Bestand: Nicht gefährdet; Populationsentwicklung unbekannt.

·

Identifizierung/Beschreibung: Kopf-Rumpf-Länge 234-262

mm; Schwanzlänge 215-230 cm; Hinterfußlänge 40-47 mm; Ohrlänge 23-24 mm; Gewicht

ca. 434 g.

· Verbreitung (Ozeanien: Indonesien: Aru- und Yapen-Inseln, Westpapua).

· Literatur: Baker (2015, 2020, 2023); Groves (2005); Lavery & Flannery (2023); Schlegel (1866); Woolley et al. (2016); Woolley, Krajewski & Westerman (2020).

Murexia aspera (O. Thomas, 1913) (Kurznasen-Neuguinea-Beutelmaus/Namosado Dasyure):

· Holotypus/Terra typica: BMNH 13.6.18.90. (Britisches Museum für Naturgeschichte London), adultes Weibchen, gesammelt am 1. Dezember 1912 von C. B. Kloss am Utakwa-Fluss (2.500 m Höhe), Westpapua, Indonesien.

· Taxonomie/Etymologie: Ursprünglich als Unterart Phascogale murex aspera beschrieben, überführten Tate & Archbold (1937) das Taxon in die neue Gattung Murexia. Die Form aspera wird meist als Unterart oder Synonym von longicaudata (Lavery & Flannery, 2023; Groves, 2005) gelistet. Molekulare Analysen stützen aber einen Artstatus (Woolley, Krajewski & Westerman, 2020). Das aus dem Latein stammende Artepitheton aspera bedeutet „rau“. Möglicherweise bezieht sich Thomas auf die raue, bergige Umgebung des Fundorts.

· Identifizierung/Beschreibung: Kopf-Rumpf-Länge ca. 169 mm; Schwanzlänge ca. 180 mm; Hinterfußlänge ca. 33 mm; Ohrlänge ca. 21 mm.

· Bestand: Nicht bewertet.

· Verbreitung (Ozeanien: Indonesien: Westpapua; Papua-Neuguinea).

· Literatur: Groves (2005); Lavery & Flannery (2023); Tate & Archbold (1937); Thomas (1913); Woolley, Krajewski & Westerman (2020).

Murexia maxima (Stein, 1932) (Große Neuguinea-Beutelmaus/Greater

Dasyure):

· Taxonomie: Das Taxon wird meist als Unterart oder Synonym von longicaudata gelistet. Molekulare Analysen stützen aber einen Artstatus (Woolley, Krajewski & Westerman, 2020).

· Bestand: Nicht bewertet.

· Verbreitung (Ozeanien: Papua-Neuguinea).

· Literatur: Stein (1932); Woolley, Krajewski & Westerman (2020).

Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Phascogalinae > Phascogale

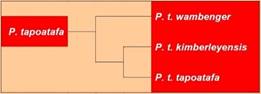

Genus Phascogale

Temminck, 1824 (Gattung Pinselschwanzbeutelmäuse):

· 3 Arten; Generotypus Phascogale tapoatafa (F. Meyer, 1793), ursprünglich Phascogale penicillata (Shaw, 1800), gilt aber als Synonym von tapoatafa.

· Literatur: Meyer (1793); Shaw (1800); Temminck (1824).

Phascogale calura Gould, 1844 (Kleine Pinselschwanzbeutelmaus/Red-tailed Phascogale):

· Alternative Bezeichnung: Kleiner Pinselschwanzbeutler.

· Holotypus/Terra typica: Gesammelt bei einer Militärstation am Fluss Williams River, Westaustralien, Australien.

· Taxonomie/Etymologie: Ursprünglich als Phascogale calurus beschrieben, korrigierte Gould (1845) gleich darauf dem Genus des Gattungsnamen entsprechend das Epitheton in calura. Für kurze Zeit wurde die Art auch in die Gattung Phascologale (Thomas, 1888) überführt, dann aber wieder Phascogale zugeordnet (Iredale & Troughton, 1934). Das aus dem Latein stammende Artepitheton calurus bedeutet „heiß“ und soll vermutlich darauf hinweisen, dass die Art auch bis in Wüstenregionen verbreitet ist.

· Bestand: Potenziell gefährdet (Vorwarnliste); Population stabil.

· Literatur: Burbidge & Woinarski (2019); Cannella et al. (2019); Gould (1844, 1845).

· Alternative Bezeichnung: Nördlicher Pinselschwanzbeutler.

· Holotypus/Terra typica: BMNH 4.1.3.100 (Britisches Museum für Naturgeschichte London), erwachsenes Männchen, gesammelt am 24. Mai 1903 von J. T. Tunney am Fluss South Alligator River, Nördliches Territorium, Australien.

· Taxonomie: Zeitweise als Unterart von P. tapoatafa betrachtet.

· Bestand: Gefährdet; Populationsentwicklung unbekannt.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Nördliches Territorium).

· Literatur: Thomas (1904); Woinarski, Rhind & Oakwood (2019).

· Holotypus/Terra typica: gesammelt Sydney, Neusüdwales, Australien.

· Taxonomie/Etymologie: Ursprünglich als Viverra tapoatafa beschrieben und von Iredale & Troughton (1934) in die Gattung Phascogale gestellt. Das Artepitheton leitet sich von der von den Aborigines verwendeten Bezeichnung Tapoa Tafa für diese Tiere ab. Inzwischen werden drei Unterarten identifiziert (Aplin et al., 2015), deren Validität sich auch gut durch morphometrische (Rhind, Bradley & Cooper, 2001) und genetische Daten (Spencer, Rhind & Eldridge, 2001) belegen lässt. Möglicherweise existiert eine weitere Unterart bei Cape York.

· Unterarten:

1. P. tapoatafa tapoatafa (F. Meyer, 1793) (Östliche

Pinselschwanzbeutelmaus/Eastern Brush-tailed Phascogale).

2. P. tapoatafa kimberleyensis Aplin & Rhind, 2015 (Kimberley-Pinselschwanzbeutelmaus/Kimberley Brush-tailed Phascogale). Holotypus/Terra typica: WAM16028, adultes Männchen gesammelt von Gerald F. Hill am 19. Februar 1910 an der Pago-Mission, Napier-Bucht, nahe Broome, Westaustralien, Australien. Das Unterartepitheton bezieht sich auf die Region Kimberley, in der das Taxon verbreitet ist.

3. P. tapoatafa wambenger Rhind & Aplin, 2015 (Wambenger-Pinselschwanzbeutelmaus/Wambenger Brush-tailed Phascogale). Holotypus/Terra typica: WAM7674 (Westaustralisches Museum Perth), adultes Männchen, gesammelt von R. C. Hislop am 17. März 1967 bei Quindalup, Westaustralien, Australien. Das Unterartepitheton wambenger entspricht der im südwestlichen Australien lokal verbreiteten Bezeichnung für Pinselschwanzbeutelmäuse. Das Wort stammt ursprünglich vermutlich aus der Sprache der indigenen Bevölkerungsgruppe Noongar.

· Synonyme: Didelphis penicillata Shaw, 1800; Dasyurus tafa White, 1803.

· Bestand: Potenziell gefährdet (Vorwarnliste); Population abnehmend; Unterart Kimberley-Pinselschwanzbeutelmaus Stark gefährdet.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Westaustralien, Queensland, Neusüdwales, Viktorien, Südaustralien).

· Literatur: Aplin et al. (2015); Burbidge & Woinarski (2020); Cannella et al. (2019); Edwards et al. (2019); Iredale & Troughton (1934); Meyer (1793); Rhind, Bradley & Cooper (2001); Shaw (1800); Spencer, Rhind & Eldridge (2001); White (1803).

Therapsida > Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Planigalinae

|

Planigalinae |

|

|

|

|

Subfamilia Planigalinae Archer, 1982

(Unterfamilie Flachkopfbeutelmäuse):

· 5 Arten.

· Literatur: Archer (1982).

Genus Planigale

Troughton, 1928

(Gattung Eigentliche

Flachkopfbeutelmäuse):

· 5 Arten; Generotypus Planigale ingrami (Thomas, 1906).

· Literatur: Thomas (1906); Troughton (1928).

Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Planigalinae > Planigale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Planigale |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

Genus Planigale

Troughton, 1928

(Gattung Eigentliche

Flachkopfbeutelmäuse):

· 5 Arten; Generotypus Planigale ingrami (Thomas, 1906).

· Literatur: Thomas (1906); Troughton (1928).

Planigale novaeguineae Tate & Archbold, 1941 (Neuguinea-Flachkopfbeutelmaus/New Guinean Planigale):

· Taxonomie/Etymologie: Das Artepitheton novaeguineae für Neuguinea bezieht sich auf das Verbreitungsgebiet der Art.

· Bestand: Nicht gefährdet; Populationsentwicklung unbekannt.

· Verbreitung: Ozeanien (Indonesien: Westpapua; Papua-Neuguinea).

· Literatur: Baker (2015, 2020); Flannery (1995); Jackson & Groves (2015); Leary et al. (2016); Tate & Archbold (1941).

Planigale maculata (Gould, 1851) (Gefleckte Flachkopfbeutelmaus/Common

Planigale):

· Holotypus/Terra typica: BM53.10.22.21 (Britisches Museum für Naturgeschichte London), erwachsenes Männchen (Haut und Schädel), gesammelt von J. Strange am Fluss Clarence River, nahe Clarence, südlich der Moreton-Bucht, Neusüdwales, Australien.

· Taxonomie/Etymologie: Ursprünglich als Antechinus maculatus beschrieben und später von Archer (1976) in Gattung Planigale überführt. Derzeit werden zwei Unterarten gelistet. Wahrscheinlich handelt es sich aber um einen Arten-/Unterarten-Komplex. So stellt zum Beispiel die bisher zu P. maculata gezählte Population auf der Barrow-Insel wahrscheinlich eine separate, noch unbeschriebene Art dar. Das aus dem Latein stammende Artepitheton maculata bedeutet „gefleckt“ und bezieht sich auf den gefleckten Bauch der Art.

·

Unterarten:

1. Planigale maculata maculata (Gould, 1851)

(Östliche Gefleckte Flachkopfbeutelmaus/Eastern Common Planigale).

2. Planigale maculata sinualis (Thomas, 1926) (Nördliche Gefleckte Flachkopfbeutelmaus/Northern Common Planigale). Holotypus BM26.3.11.194 (Britisches Museum für Naturgeschichte London), juveniles Männchen, gesammelt am 19. Januar 1925 auf der Expedition von Captain G. H. Wilkins auf der Insel Groote Eylandt, Nördliches Territorium, Australien. Ursprünglich als Phascogale minutissima sinualis beschrieben, ordneten Iredale & Troughton (1934) das Taxon als Unterart von maculata ein. Archer (1976) betrachtete sinualis hingegen als Synonym von maculata, während Painter, Krajewski & Westerman (1995) vermuten, dass es sich um eine eigenständige Art handelt.

· Synonyme: Antechinus minutissimus Gould, 1852 (Holotypus BM53.10.22.20 (Haut) und BM54.10.21.5 (Schädel) (Britisches Museum für Naturgeschichte London), adultes Männchen, gesammelt von J. Strange nahe der Moreton-Bucht an der Ostküste Australiens.

· Bestand: Nicht gefährdet; Population stabil.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Westaustralien, Nördliches Territorium, Queensland, Neusüdwales).

· Literatur: Archer (1976); Baker (2015, 2020); Burnett & Dickman (2016); Gould (1851, 1852); Iredale & Troughton (1934); Jackson & Groves (2015); Painter, Krajewski & Westerman (1995); Thomas (1926).

Planigale tenuirostris Troughton, 1928 (Spitznasen-Flachkopfbeutelmaus/Narrow-nosed

Planigale):

· Alternative Bezeichnung: Südliche Flachkopfbeutelmaus.

· Bestand: Nicht gefährdet; Population stabil.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Nördlichen Territorium, Queensland, Neusüdwales, Südaustralien).

· Literatur: Baker (2015, 2020); Ellis, van Weenen & Burnett (2016); Jackson & Groves (2015); Troughton (1928).

Planigale gilesi Aitken,

1972 (Giles-Flachkopfbeutelmaus/Paucident

Planigale):

· Bestand: Nicht gefährdet; Populationsentwicklung unbekannt.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Nördliches Territorium, Queensland, Neusüdwales, Viktorien, Südaustralien).

· Literatur: Aitken (1972); Baker (2015, 2020); Ellis, van Weenen & Pennay (2016); Jackson & Groves (2015).

Planigale ingrami (Thomas, 1906) (Langschwanz-Flachkopfbeutelmaus/Long-tailed

Planigale):

· Alternative Bezeichnung: Ingram-Flachkopfbeutelmaus, Nördliche Flachkopfbeutelmaus.

· Taxonomie/Etymologie: Ursprünglich als Phascogale ingrami beschrieben. Die Art wurde nach Sir William Ingram benannt, der unter anderem als Hobby-Ornithologe und Sammler tätig war und die Sammelexpedition nach Australien sponserte.

· Bestand: Nicht gefährdet; Population stabil.

· Verbreitung: Ozeanien (Australien: Westaustralien, Nördliches Territorium, Queensland, Südaustralien).

· Literatur: Baker (2015, 2020); Jackson & Groves (2015); Thomas (1906); Woinarski, van Weenen & Burbidge (2016).

Therapsida > Therapsida > Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Sminthopsinae > Sminthopsinae

|

|

|

|

|

|

|

Sminthopsinae |

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

Subfamilia Sminthopsinae Archer, 1982 (Unterfamilie Schmalfußbeutelmäuse):

· 26 Arten. Der Stammbaum basiert auf den Ergebnissen von Westerman et al. (2016).

· Literatur: Archer (1982); Westerman et al. (2016).

Genus Antechinomys

Krefft, 1867

(Gattung Springbeutelmäuse):

· 3 Arten; Stammbaum basiert auf den Ergebnissen von Westerman, Umbrello & Woolley (2023).

· Literatur: Jackson & Groves (2015); Krefft (1867); Westerman, Umbrello & Woolley (2023).

Genus Ningaui

Archer, 1975 (Gattung

Ningauis):

· 3 Arten; Generotypus Ningaui timealeyi Archer, 1975; Stammbaum nach den Ergebnissen von Westerman, Umbrello & Woolley (2023).

· Taxonomie/Etymologie: Nach neueren genetischen Untersuchungen bildet die Gattung Ningaui das Schwestertaxon zur Gattung Antechinomys (Westerman, Umbrello & Woolley, 2023). Der Gattungsname Ningaui ist eine Bezeichnung aus der Mythologie der Aborigines für kleine, haarige Wesen mit kurzen Füßen, die nur nachts herauskommen, alles jagen und roh verzehren. Er wurde gewählt, weil die Vertreter der Gattung wie die beschriebenen Wesen klein, haarig und nachtaktiv sind sowie im Verhältnis zu den verwandten Sminthopsis-Arten kurze Füße besitzen.

· Literatur: Archer (1975); Baker (2015, 2020); Westerman, Umbrello & Woolley (2023).

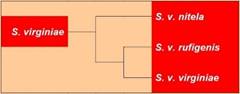

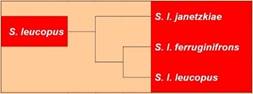

Genus Sminthopsis

Thomas, 1887

(Gattung Eigentliche

Schmalfußbeutelmäuse):

· 20 Arten; Generotypus Sminthopsis crassicaudata (Gould, 1844). Die Gattung ist eventuell paraphyletisch bezüglich Antechinomys und Ningaui (Westerman, Umbrello & Woolley, 2023; Krajewski et al., 2012). Der Stammbaum orientiert sich an den Ergebnissen von Westerman, Umbrello & Woolley (2023), Krajewski et al. (2012) und Blacket et al. (2001, 2006).

· Synonyme: Podabrus Gould, 1845 (ungültig, da Käfergattung Podabrus Westwood, 1840 Priorität hat).

· Literatur: Gould (1844, 1845); Krajewski et al. (2012); Thomas (1887); Westerman, Umbrello & Woolley (2023).

Mammalia > Theria

> Metatheria > Australidelphia > Dasyuromorphia > Dasyuridae > Sminthopsinae > Sminthopsini

> Antechinomys

Genus Antechinomys

Krefft, 1867

(Gattung Springbeutelmäuse):

· 3 Arten; Stammbaum basiert auf den Ergebnissen von Westerman, Umbrello & Woolley (2023).

· Literatur: Jackson & Groves (2015); Krefft (1867); Westerman, Umbrello & Woolley (2023).

Antechinomys longicaudatus (Spencer, 1909) (Langschwänzige Springbeutelmaus/Long-tailed Kultarr):

· Holotypus/Terra typica: NMV C7803 (Nationalmuseum von Viktorien Melbourne), gesammelt in Westaustralien.